为进一步落实党的二十大对高校人才培养的要求,贯彻教育高质量发展,培养并提高学生对人文地理现象与规律的实地调研和独立研究能力,我院2022级地理科学专业师生于2025年6月6日开展了“产业发展与产业园区”为主题的人文地理实习。

开篇:一场颠覆认知的产业地理课

在实习考查之前,安俞静老师介绍了溧水高新区的基本状况。南京高新区(溧水园)成立于2017年,虽说比较“年轻”,也已成为溧水创新创业的主战场,新能源汽车、智能制造装备、新医药与生命健康等主导产业不断壮大。当南京主城面临土地成本压力时,这片土地如何成为科学家与高技术产业的“栖息地”?带着区位选择、要素集聚等专业思考,师生们开启探索之旅。

第一站:南京浙溧智能制造研究院——银发经济的“技术破壁者”

实习的第一站师生们来到了南京浙溧智能制造研究院,韩毅院长为大家详细介绍了智能化养老医疗器械的研发路径,同学们了解到有关生物医药、智慧康养、以及新型医疗器械等方面的前沿技术应用。从可穿戴健康监测设备到辅助生活机器人样机,这些科研成果均来自溧水区政府与王硕玉院士团队的"两落地一融合"合作项目。近年来,溧水区政府围绕制造业高质量发展、高新技术企业培育、人才引进等方面出台一系列政策及奖励措施,为园区获取高端创新资源营造了良好氛围。

|

|

第二站:翱翔数字孪生研究院——数字孪生的“虚实指挥官”

第二站,大家来到了翱翔数字孪生研究院,在技术人员引导下,同学们观察并体验了eTwins平台支持的作业场景,亲身体会到数字孪生为智慧赋能的乐趣。研究院负责人介绍,他们的核心技术源自西北工业大学实验室,目前已形成覆盖智慧制造、城市管理等领域的技术体系。通过典型场景和应用案例的介绍,同学们进一步认识到产学研合作对于高新技术企业发展,以及地方经济转型的重要性。

|  |

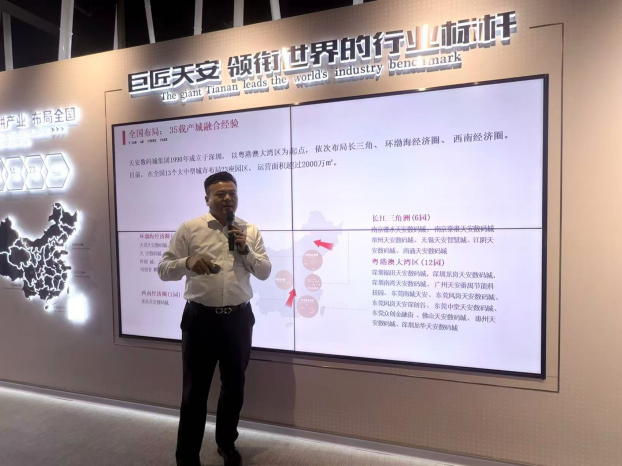

第三站:天安产业园——产业社区的“空间革命家”

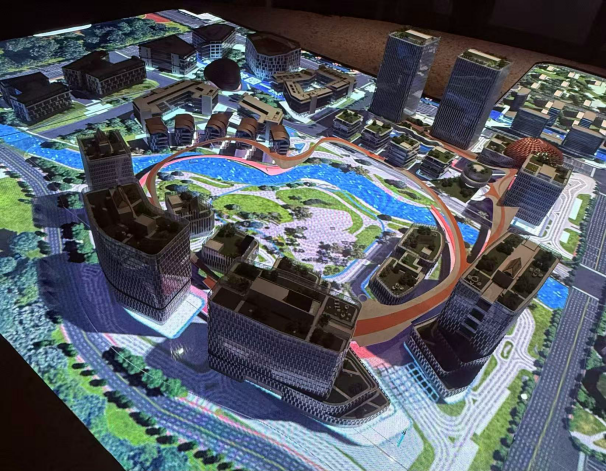

在产业园沙盘前,运营负责人为我们展开"聚智汇业,创新兴城"的实践图景,从深圳起步到全国13城23园的布局,天安数码城将"产城融合"从概念转化为可见可感的空间形态。我们注意到,溧水天安产业园周边交通完备、服务便利,邻近无想山森林公园、幸庄湿地公园等自然生态空间,配套建设力学小学溧水学校、海乐城、万达广场等设施。也就是说,产业园并非单一生产空间,而是融合了研发办公、人才公寓、商业配套的复合型城市单元,这对于人才集聚具有重要吸引力。

|  |

第四站:南京莱特威特轻量化技术研究院——碳中和的“标准制定者”

上午的最后一站,我们来到了南京莱特威特轻量化技术研究院。在专业技术人员的带领下,我们依次参观了生产车间,铝合金车身部件与智能生产线形成鲜明对比,车间展示的智能一体化生产线,生动体现了数智化、绿色化与节能减排技术的落地应用。该研究院与同济大学、西南大学、大连理工等高校协同开展技术研发,通过新材料替代传统钢材,在实现车身减重30%的同时降低碳排放,对当前“双创”战略背景下的产业绿色化转型具有重要推动意义。

|  |

终点站:规划展览馆——产业棋局的“空间导演”

下午,我们来到溧水区城市规划展览馆,跟随讲解员的引导,通过数字沙盘、虚拟漫游、一战到底问答等多样化互动体验,我们对溧水区的自然景色、文化底蕴、战略愿景与规划蓝图等有了更为深入的认知。溧水地处连接上海、杭州、皖南的交通节点,位于南北经济活跃板块之间;坐拥无想山国家森林公园、石臼湖湿地等生态明珠,森林覆盖率超35%;千年文化积淀见于蒲塘桥庙会、长乐桥古驿道等历史遗存,山水人文交相辉映。近年来,以“南京南部中心、健康活力新城”为战略定位,逐步实现产业升级与生态宜居协同发展。

此次实习,大家所见的不仅是数字镜像与机器人生产线,更是创新链、产业链与人才链融合发展的具体实践。通过“政府-高校-企业”多方协同案例的深度剖析,我们也深入理解了地方产业升级与高质量发展的关键驱动,验证了人文地理学中关于创新空间集聚的理论内核。

图/文 董一凡 刘洋 孙赵鋆 审核 王丽